豊かな感性や表現力を伸ばす リトミック

ここ数年でリトミックという言葉はよく聞くようになりましたが、どのようなものなのかご存知ですか?

一言でいうと、リトミックは音楽を使った教育方法のこと。音楽に合わせて体を動かすことでリズム感や運動機能が養われるなど、良い影響があるとされています。また、集中力も付き協調性や表現力も向上すると言われています。

保護者の方が子どもの頃には単なる「お遊戯」の範囲だったかもしれません。しかし今は「リトミック」と名前を変えて進化しているのです。

目次

子どもたちの心身の成長をやさしくサポートするリトミック

リトミックは子どもたちの心身の成長に良い影響を与えてくれます。以下に5つご紹介しましょう。

1.音楽に触れる機会が増え、音楽に関心を持つようになる

リトミックに取り組むと、自然とさまざまな音楽に触れるきっかけができます。そうすると、いろいろな音楽やリズムに関心を持つようになりますし、楽器に興味を示す子どももいるかもしれません。

このように、幼い時期から音楽に囲まれて過ごせば、自然と音楽がとても身近で楽しいものと感じられるでしょう。そうすれば、将来親しみを持って音楽学習に取り組めるかもしれません。

2.表現力が高まり、音楽の感性が磨かれる

音楽に合わせて様々な動きを表現するリトミック。まわりの人の動きをまねしたり、自分なりに考えて体を動かしたりすることで、表現力が高められます。

さらに、様々なリズムや音に触れるとリズム感が養われますし、音の強弱や高低から心地よさ感じ取ることができます。特定のジャンルに興味を持つなど自分の好みも出てくるかもしれません。このように音楽の感性を磨くことができるのです。

幼少期から培われた表現力や音楽的感性は、将来音楽に関わること限らず、様々な場面で役に立つことでしょう。

3.協調性が育まれる

リトミックは、同年代の子どもたちが集まって、同じ空間で活動するケースが多いです。空間や音楽を共有しながら取り組むので、友達と一緒に体を動かす楽しさや一緒に協力する大切さを味わうことができます。

また、相手に自分の動きを見せたり、相手の動きを自分が見たりして、互いにイメージを膨らませながら、自分と他者の違いを自然に感じ取っていきます。このように他者の立場を想像する力も備わってくるので、協調性が育まれていくのです。

4.身体能力が高まる

市川園の様子

市川園の様子

リトミックは、様々な音やリズムに合わせて歩いたり飛び跳ねたりハイハイをしたり、時にはゴロンと寝転んだりと、全身を動かしながら活動するので、楽しみながら全身の運動機能を高めることができます。

また、リトミックには手先や指先を使う手遊びもあるので、手や指の器用さも高められるでしょう。

このように、リトミックは音楽の感性を高めてくれるだけでなく、全身の身体能力や手先の発達をサポートしてくれる、優れた教育方法であると言えるでしょう。

5.集中力が養われる

リトミックで身につく主な集中力として以下の2つが挙げられます。

1つ目は「外的集中力」。自分以外のものに対して意識を向けるときに使う集中力です。集中して音楽を聴いたり友達の動きをじっと見たりすることで、だんだんと身についていきます。

2つ目は「内的集中力」。内的集中力は自分の内にある五感に対する集中力を指します。自分の五感をフルに使って自分が考えている動きをイメージしたりすることでだんだんと身に付いていきます。

集中して音やリズムを聴き、それに対して感じるまま自分なりに表現するリトミック。将来生きていくうえで大切な2つの集中力を養うのに大変適しています。

低年齢時から始めることで考えられる良い影響とは

市川園の様子

市川園の様子

リトミックは子どもの月齢に応じてさまざまなプログラムが用意されています。そのため、低年齢の子どもでも楽しめるようになっていますし、逆に低年齢の時から始めた方が心身の発達により良い影響があるとされています。以下に2つご紹介します。

1.創造力が培われ、コミュニケーション力が高まる

聴こえてきた音楽やリズムに対して、自分が抱いたイメージを体全体を使って表現し、時には楽器を使いながら、曲に合わせてリズムを取ることで、自分で表現することの基礎が育まれます。これは何か新しいものを創り出す力、「創造力」が育まれます。

少し大きくなると、周りの目を気にしたり、「照れくさい」「恥ずかしい」という気持ちが芽生えてきたりするでしょう。ですが幼低年齢の子どもはそんなことはお構いなし。自分の好きなように動いて自分を表現します。これは自己表現力の土台を作るとても大切な経験となります。

幼い時期から自分を表現する機会を多く作ることで、将来自分の意見や考えを言葉で上手に表現できるようになるでしょう。そうすれば、他者の表現にもきちんと目を向けられるようになり、他者とのコミュニケーション能力が高まっていくのです。

2.即時反応力が養われる

リトミックによく用いる方法で、音楽が聞こえたら動く、音楽が止まったら止まる、というプログラムがあります。この動作を繰り返し行うことで、「即時反応力」という能力を養うことができます。

この即時反応力が鍛えられると、社会に出てから予期しない場面に遭遇した場合に、即時にその場に順応し、対応できるようなると言われています。

パニックになったり、右往左往したりせずに、「こう工夫してみよう」と頭の中で想像を膨らませ、落ち着いて考えられるのです。

幼少期から即時反応力を身に付けておけば、音やリズムに反応する力だけでなく、順応力や対応力の基礎も身に付けることができます。

月齢に応じたリトミックのプログラム

幼少期はその子の月齢にあったリトミックプログラムを行うことがおすすめです。

●0歳児:親子でスキンシップを取りながら安心して音楽に触れる

自分で自由に動けない0歳児は、親子でスキンシップを取る、と考えましょう。音楽に合わせてやさしく体を動かしながら、親子の触れあい楽しんでください。

保護者の方は声に抑揚をつけながら笑顔で赤ちゃんを見つめ、声に合わせて体を動かすと効果的です。

●1歳児:自由に体を動かすことを楽しむ

運動機能が発達し、自分の興味のある方へ突進していく1歳児。これくらいの月齢の子どもは、音楽をかけながら自由に体を動かしてみましょう。

自然と集中力や表現力が育まれますし、自分なりの動きのパターンがどんどん増えてくるかもしれません。

●2歳児:様々な動きに挑戦してみる

運動機能がかなり発達し、自由に体を動かせるようになる2歳児は、簡単な振り付けを真似してみましょう。

人の動きを真似することで様々な動きに対応しようとするので、より身体機能が高まっていきます。また集中して相手の動きを見て自分の動きとリンクさせることで、脳神経の発達にも良い影響があります。音楽に合わせる振り付けに限らず、動物や恐竜の動きを真似するのも良いでしょう。

家庭でも楽しめるリトミック

リトミックはご家庭でも簡単に楽しむことができます。以下に2つご紹介します。

1.楽器に触れてみる

市川園の様子

市川園の様子

幼い子どもでも簡単に扱える楽器を使うことで、音楽に対する興味がどんどん高まっていきます。これが音楽の感性をさらに高めることにも繋がります。

マラカスやタンバリン、カスタネットは簡単に音を鳴らせる楽器。少し動かすだけでいいので、乳幼児向けですね。

楽器は市販のものを買わずに、身近なものを使って作るのもおすすめ。例えばマラカスであれば、小さめのペットボトルにビーズを入れ、蓋をしっかり閉めてテープで止めれば、オリジナルマラカスになります。

中に入れる素材や量を変えると、いろいろ音色が楽しめますし、ビーズの色をカラフルにしたり、原色で統一したりすれば、見た目も楽しめますね。

家にあるもので作れば環境にやさしいですし、より親しみを持って楽器を扱うことができるでしょう。お家での遊びに取り入れてみてはいかがでしょうか。

2.「わらべうた」を取り入れ、親子の触れ合いを楽しむ

わらべうたなど、リズムに合わせながら親子でやさしく触れ合える「ふれあい遊び」もおすすめです。

ふれあい遊びは、親子間でとてもよいスキンシップになりますし、信頼できる大人と触れ合うことで、お子さんの気持ちは安定し、愛着が育まれます。これは健全な情緒を育てることにもつながるでしょう。

以下に親子で楽しめるふれあい遊びをご紹介します。

親子で楽しめるふれあい遊び おすすめは?

- ・バスに乗って

- ・バスごっこ

- ・一本橋こちょこちょ

- ・らららぞうきん

- ・きゅうりができた

市川市内にて親子で参加できるイベントや活動情報

市川の子育てを応援!いちかわっこEWB

リトミックが乳幼児期の子どもの心身の発達にとても良い影響があるくれることがお分かりいただけましたか?

サンライズキッズ市川園では、いろいろな音楽に触れながら、意欲的にリトミックに取り組む子どもたちの姿が見られます。

園では子どもの年齢やその子なりの発達に寄り添い、音楽に合わせて体を動かしたり、楽器を鳴らしたりしながら、誰でも楽しめることを大切にしながら取り組んでいます。

市川園で行っている内容は、ホームページに載せていますので、ぜひご覧ください。そしてご家庭でもリトミックを楽しんでみてくださいね。

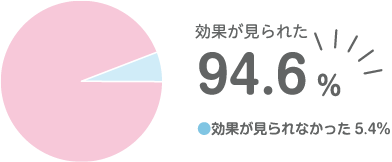

保育士の振り返りアンケート結果

リトミックを取り入れることで、リトミックカリキュラム研修を通して、

子どもたちに変化が見られたか。また、変化が見られた場合

どのような変化が見られたか具体的に記載してください。

市川園の保育士回答

- 音楽を聴いて楽しそうに反応するようになりました。音の高低やリズムを感じられるようになりました。

- 歌に合わせて手拍子をしたり、首をふったりするようになりました。

- みんなでリズムに合わせて楽しむような雰囲気をもち、自由な表現を楽しんでいるようになってきたと思います。

- 研修で学んだことを実践すると、子どもたちが積極的に取り組んでくれたと感じました。

- 楽しく取り組むことによって楽器を使うのが上手になったと思います。

- 音や言葉を聞いて、静と動の動きが出来るようになってきました。

- 子どもたちが音楽やリズムに親しむ経験を重ねたことで、新しい曲や活動にも積極的になったり、朝の会などでの季節の歌を楽しんだりする姿が増えました。

市川園以外のサンライズキッズ他園の保育士回答

- ピアノを使って取り組むことで興味をもち、音をよく聞こうとしていました。

- 遊びの中でカリキュラムごっこをしたり、ピアノに親しみを持ったりしていました。

- カリキュラム活動に積極的に取り組むようになったと感じました。

- 音楽が流れたり、保育士の手拍子などに自然に反応して身体を動かしたりする姿が見られるようになりました。

- 楽器を使った際、初めは自由に楽器を鳴らしていたが、今では保育士やピアノの音に合わせて楽器を鳴らす姿がみられるようになりました。

- 音楽を聞いてリズムを取れるようになってきました。

- 音楽や音など、耳で聞こえたものに合わせて動く姿が見られ始めました。

- 音楽に興味をもち、耳を傾けてよく聞くようになりました。

- 符号を覚えるようになりました。符号の区別を理解し、声に出しながら手合わせを積極的に行うようになりました。リズム感を養うことができ、ピアノの音に耳を傾けながら表現することができるようになりました。

- さまざまな音の聴き分けができるようになりました。

- 音を聞いて、それに合わせて動くことができるようになりました。

- 以前より物事に取り組む際の集中力がつきました。

- 初めは乗り気でなかった子どもも、友達や保育士が楽しんでいる様子を見て「一緒にやってみよう」と言う気持ちで取り組む様になったため、変化を感じました。また音符カードを取り入れた当初は、見たままの音符を覚えているだけなように感じましたが、しっかりとリズムを理解して表現するようになってきています。

- リトミックを通じてさまざまなことに対する自己表現が豊かになったと感じます。

- 四拍子の手拍子の最後の休符を待てるようになり、成長を感じて良かったと思いました。

- はじめは保育士と同じ事をする姿が多かった子ども達ですが、保育士も自由に身体を動かす事によって正解、不正解がない事を子どもたちなりに理解して、自由に動く姿が増えてきました。

- 保育士の真似をしてリズムを取ったり、音楽に合わせて身体を動かしたりすることが上手になりました。

- 毎回の研修で実践的なものを見せて頂けたので、子ども達にも伝えやすかったです。特に音を聞いて身体を動かす即興的なリトミックにおいては、ピアノの音をよく聞いて身体で感じられるようになったと思います。

- 保育士自身も楽しみながらリトミックに参加したことで、子どもたちも興味や関心を持ってできました。遊びの中で自然と子どもたち同士で楽しんでいました。家庭でも子どもが披露をし、保護者にもリトミックを知ってもらい一緒に楽しむ機会につながっているようで良かったです。

- 音楽に興味を持って楽しく取り組んでいたと感じました。

- 楽器の音を止めたり、鳴らしたりのメリハリがついて成長したと思います。

- 「ストップ&ゴー」などを通して音を聴きながら動きを判断する力がついたり、活動中の集中力が高くなったりといった成長を感じました。

- リズムの拍を意識する姿が見られるようになりました。2 歳児になると音の強弱、早さの変化など、自分で気づき、動作につなげられるようになったと感じます。

- 最近では短調と長調をとりいれると『、寒そうだね...』と言いながら音の変化に耳を傾けることができるようになっていました。

- ピアノに合わせて表現遊びを楽しんでいたことに成長を感じました。

- 具体的に実践を見ることで保育士が意図を理解して行うため、子どもたちにスムーズに実践して楽しむ様子を見ることができました。

- 音楽が聞こえるとリズムに合わせて身体を揺らしたり、リトミックで使用している曲だと「○○だ!」と動きで表現する姿が見られたりするようになりました。

- 音楽が好きになり、自由表現やリズム打ちを楽しめるようになりました。

リトミックカリキュラム活動を振り返り、良かった点や反省点、

来年度につなげたい点がございましたらご記入ください。

- カリキュラムの時間を設けていることで園児たちの集中力が増したり、表現の幅が広がったことが良かったと思う

- 来年も子どもたちに合わせたカリキュラムを楽しんでいきたい

- リトミックに関してはとにかく初心者だったので、前半の研修内容は難しく感じました。

後半の0〜2歳児向けの内容(実践例)を実演していただくことによって、自園にあった内容に落としていけたと思います。保育者が恥ずかしがることなく、自信を持って行うことを心がけていきたいです。 - 楽しみながらカリキュラムに取り組むことができた。子どもたちも積極的に参加できるカリキュラムになった

- 子どもたちの興味に合わせながら工夫もしていきたいです