2026年度

サンライズキッズ保育園 谷津園

絵本読み合いプログラム

サンライズキッズ保育園 谷津園 絵本読み合いプログラムについて

絵本の読み合いには多くのメリットがあり、思考力、想像力、記憶力、集中力、他人への共感力などを育む効果が高いとされています。これらは子供の脳の発達には欠かせません。

しかし文字が読めるようになるのは年長さんくらいから。字が読めない子どもに絵本を読み合いしても効果がないのでは?と感じる方もいるでしょう。しかし、そのようなことはありません。

0~2歳の子どもは、絵や文字に対する視覚と読み合いによって聞く音とを結びつけて認識しています。このため、保護者や保育士が読み合いをすることで、認知機能の向上が期待できます。

文字を認識できるようになるには、脳内で

この3つの働きが連動していなければなりません。絵本の読み合いは、文字を認識する前の重要な脳を働きを鍛えることになります。

文字を読む力や読解力は必ず段階を踏んでできるようになるものであり、前の段階を超えて次の段階に進むことはありません。当然個人差も大きいです。

その子なりの段階を育ててあげるのに、絵本の読み合いはとても効果が高いのです。

1日10冊以上の読み合いを行います!

サンライズキッズ保育園 谷津園では、1日10冊以上の絵本の読み合いを行うことで、以下の能力を養います。

子どもの基礎学力の向上や知的好奇心・探究心は絵本がきっかけになることがが多いです。

しかし、1日3冊程度だと基本となる集中力を養えません。それには読み合いをする回数を増やし、同じ作業を繰り返すことが大切です

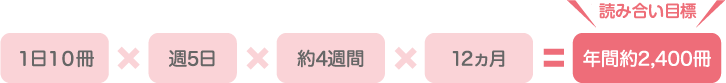

毎日根気よく読み合いを実践すれば、1日10冊×週5日×約4週×12ヶ月=年間約2,400冊もの絵本を読み合いるすことになります。

●これを毎日継続することで…

読み合いの効果を最大限に高めるために、以下を実践しています

●保育士全員で読み合い

毎日10冊以上の絵本を読み合いする場合、いつも同じ保育士が読むのだと負担が偏ります。また変化に乏しく、子供たちは飽きてしまうでしょう。

保育士が順番に絵本を読み合いすることで、声の高さやトーンも違いますし、早さも違います。変化の付け方も違うでしょう。一つの絵本でも違う人が読むことによって様々な感じ方ができます。そうすれば子どもたちの興味や集中力が持続します。

●お昼寝前は必ず絵本タイム

子ども教育専門家の松永暢史さん曰く、絵本の読み合いに最も適している時間は『寝る前』とのこと。

脳は睡眠中に記憶を知識として定着させます。そのため、寝る前の読み合いは学習効果がより期待できると言われています。

お昼寝前に静かに絵本の読み合いを行って、だんだんと眠りに落ちる子どもは多いでしょう。当園でもお昼寝前の読み合いは大切ととらえ、力を入れています。

●日本の文化・行事・四季が感じられる絵本

サンライズキッズ保育園では、日本の文化や行事、四季が感じられる絵本、その土地の民話などを中心に、バリエーション豊かに取り揃えています。

絵本を通じて日本の文化を学び、見たり聞いたりしたことを実際に保育園で体験することで、子どもの五感=見る・聴く・匂う・味わう・触る を優しく刺激します。そうして子どもたちの感性は磨かれていくのです。

読み合いの絵本例

七夕会

- きつねのたなばたさま(世界文化社)

- たなばたこびとのおはなし(童心社)

- みんなのおねがい(ほるぷ出版)

十五夜会

- おやすみなさいおつきさま(評論社)

- まんまるおつきさん(偕成社)

- だんごたべたいおつきさま(ほるぷ出版)

ハロウィン

- ハロウィンのかくれんぼ(ポプラ社)

- ハッピーハロウィン(講談社)

- ペネロペのたのしいハロウィン(岩崎書店)

節分

- ちいちゃんとまめまき(ほるぷ出版)

- まめまきできるかな(ほるぷ出版)

- おにのパンツ(フレーベル館)

ひな祭り

- もりのひなまつり(福音館書店)

- おひなさまのいえ(世界文化社)

- みんあでおひなさま(教育画劇)

- ひなまつりこびとのおはなし(童心社)

千葉県や習志野市近辺に伝わる民話など

- あわしまさま(習志野民話の会)

- きんのちゃがま(習志野民話の会)

- とげぬきゲンタさま(習志野民話の会)

- ねぼすけかみさま(げんごろう)

- みやまのまつり(第一法規)